Die Geschichte des Deutschen Spitzes

Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert

INHALTSVERZEICHNIS:

Vorwort

Schaut man sich die Geschichte der Spitze an, steht man vor der gleichen Situation wie bei vielen anderen Hunderassen: Ausgangspunkt war der Mischmasch der rasselosen Bauernschläge und Lokalschläge, aus denen dann im 19. Jahrhundert die heutigen Rassen entstanden sind. Daher ist es recht ernüchternd, nach einer jahrhundertealten Geschichte der Deutschen Spitze zu forschen, denn man findet jetzt nicht wirklich viel. Und das, was man findet, haben weitestgehend alle voneinander abgeschrieben.

Eins steht aber fest: der Spitz war allen Unkenrufen zum Trotz im Laufe der Jahrhunderte nicht totzukriegen und hat sich hartnäckig gegen alle übertriebenen züchterischen Spielereien zur Wehr gesetzt. Daher sieht der Spitz auf den antiken Reliefs immer noch genauso aus wie sein neuzeitlicher Kollege auf dem Urban-Denkmal in Stuttgart zu Füßen eines schwäbischen Weingärtners. Möge er uns noch lang erhalten bleiben!

Vom Wolf zum Hund

Vor rund 100.000 Jahren vollzog sich vermutlich die Abgrenzung zwischen dem Wildtier Wolf und dem Haustier Hund. Der derzeit älteste als Hundeschädel angesprochene mitteleuropäische Fund stammt aus der Goylt-Höhle in Belgien aus der Zeit um 31.700 v. Chr. Hierbei handelt es sich vermutlich noch nicht um ein domestiziertes Tier sondern um ein Übergangsstadium, im Sinne einer Zähmung. Zusammenfassend weisen die archäologischen Funde darauf hin, dass der bereits in prähistorischer Zeit ein beliebtes Haustier gewesen sein musste. Der Hund ist übrigens das einzige Haustier, dessen Zähmung und Domestikation sich bereits in den Kulturen der spät- bzw. nacheiszeitlichen Jäger-Sammler-Gemeinschaften vollzogen hat.

Früher nahm man eine Art Selbstdomestikation des Wolfes an den Lagerplätzen der Menschen an, wobei sich diese Tiere von deren Jagdabfällen ernährt haben sollen. Wahrscheinlicher ist nach heutiger Lehrmeinung jedoch die gezielte Aufzucht von Jungtieren, die dann über den Vorgang der Prägung gezähmt wurden (möglicherweise wurden Wolfswelpen von Frauen an der Brust gesäugt) und nach und nach von der umgebenden Wildpopulation der Wölfe abgegrenzt wurden. Bereits eindeutig als Hund anzusprechende Knochenreste stammen aus einer gemeinsamen Bestattungsstelle von Hund und Mensch aus Bonn-Oberkassel aus dem Spätpaläolithikum (ca. 13.000-9.000 v. Chr.). Hier kann schon von einer fest etablierten Mensch-Hund-Beziehung und damit Domestikation ausgegangen werden.

Erste Rassehundezucht

Aus dem Frühholozän stammen besonders zahlreiche Hundeknochenfunde; die Hunde wurden vermutlich als Jagdgehilfen eingesetzt, teilweise ist auch die Fleischnutzung nachzuweisen. Die Tiere waren mittelgroß bis groß und hatten eine Schulterhöhe von 45 bis 60 cm.

Ab der Steinzeit nimmt die Formenvielfalt der Skelettfunde zu, die Höhe der Tiere variiert von 32 bis 60 cm und man kann hier bereits von einem bestimmten, funktionsgebundenen Einsatz der Hunde als Jagdhunde, Hüte- bzw. Treibhunde, sowie als Wach- und Hofhunde ausgehen. Besonders häufig wird hier ein mittelgroßer Hundetypus gefunden, der sogenannte Torfhund oder Torfspitz.

Deutliche Veränderungen und Skelettformenvielfalt im Sinne einer funktionsgebundenen ‚Hundezucht’ werden erst ab der römischen Kaiserzeit beobachtet. Neben mittelgroßen und großen Tieren sind jetzt auch Kleinsthunde nachweisbar, die Variationsbreite der Schulterhöhe reicht insgesamt von 18 bis 72 cm. Aus der römischen Kultur stammen auch die ersten Hinweise einer gezielten Rassehundezucht, ein Beispiel wäre der Molosser.

Skelettfunde aus germanischen Siedlungen zeigen hauptsächlich mittelgroße bis große Hunde (45 bis 67 cm) vom wolfsähnlichen Typ, etwa wie unsere heutigen Schäferhunde, Collies und Wolfspitze.

Im europäischen Hoch- und Spätmittelalter kann eine ähnliche Formenvielfalt wie in der römischen Kaiserzeit belegt werden. In Burgen und Städten hat man die Skelette eher kleinerer Hunde gefunden, während in ländlichen Siedlungen nach wie vor mittelgroße bis große Hunde dominieren. Hinweise auf erste Anfänge einer Rassehundezucht stammen aus städtischen Siedlungen und werden über die zunehmende Anzahl zeitgenössischer Abbildungen aus dem hohen und späten Mittelalter untermauert. Eine echte Rassehundezucht (nach bestimmten äußerlichen und charakterlichen Merkmalen) entstand allerdings erst in der Neuzeit.

Torfhund oder Torfspitz?

Spitzfreunde schreiben der Rasse gern ein Alter von 5000 Jahren und mehr zu und berufen sich dabei auf die von Rütimeyer getätigten Knochenfunde bei den Pfahlbauten in der Schweiz und in Süddeutschland. Wirklich erforscht wurde der Torfhund jedoch erst unter Professor Theophil Studer in Bern. Er schrieb: "In den Pfahlbauten der neolithischen Zeit finden bis jetzt durch Größe und Gestalt verschiedene Hunderassen. Die am häufigsten vorkommende Form gehörte einem ziemlich kleinen Tiere von der Größe und Gestalt eines mittelgroßen Spitzes an." Damit wurde der Hund, den Rütimeyer Torfhund genannt hatte, zum Torfspitz und damit in den Augen der Forscher zum ersten und ältesten Rassehund Europas. Der Spitz bleibt auch heute noch für viele der direkte Nachkomme des kleinen Hundes der Pfahlbauer aus der Jungsteinzeit. Untermauert wurde diese Meinung durch Studers "Stammbaum der Hunderassen" von 1901, in welchem der Torfhund als die Stammform aller heutigen Terrier, Pinscher und Spitze ausgewiesen wurde.

An Studers Stammbaum wurde viel Kritik geübt, denn man kann Hunderassen nur bedingt anhand von Schädelfunden voneinander unterscheiden. Genauere Untersuchungen zeigten dies dann auch, da sich Skelett und Schädel des heutigen Spitz' durchaus vom Torfspitz unterscheiden. Auch die genetische Ähnlichkeit reicht nicht aus, um von einer klaren Abstimmung der Rassen auszugehen. Definitiv muss sich also der Spitzfreund von dem geliebten Bild verabschieden, welches den Wolfsspitz vor den zu bewachenden Pfahlbauten zeigt.

Das unterschiedliche Aussehen der in steinzeitlichen Kulturschichten von Rütimeyer gefundenen Hundeschädel verleitete zudem viele Forscher zu der Annahme, daß nicht alle Hunderassen vom Wolf abstammen. Konrad Lorenz ging zum Beispiel davon aus, daß lediglich Chow-Chows und die Spitzrassen vom Wolf abstammen, bei allen anderen Rassen sei seiner Meinung nach der Goldschakal der Stammvater. Dieser Ansatz war trotz seiner Popularität falsch, denn inzwischen konnten molekulargenetische Untersuchungen zeigen, daß der Wolf allein der Stammvater aller unserer Haushunde ist.

Der Spitz bis zur Antike

Dennoch sind Spitze ohne Zweifel eine uralte Form des Haushundes. Nicht als Rasse im engeren Sinne, aber als Typus. Sie entstanden überall dort, wo Hunde gehalten wurden - quasi als Primitivform - und hatten sicherlich eine geschichtsträchtigere Vergangenheit als die meisten anderen Hunderassen. Wirklich greifbar wird der Hund, den wir heute als Deutschen Spitz bezeichnen, dann aber erst im antiken Griechenland. Aus dieser Zeit sind mehrere sehr hübsche Darstellungen von Spitzen auf Gegenständen wie Münzen oder Krügen erhalten. Die abgebildeten Hunde würden auch heute noch problemlos als Spitz durchgehen, denn sie haben nicht nur Ringelrute und Stehohren, sondern auch noch ein längeres Fell und werden immer in "Begleithundsituationen" gezeigt.

Einer der wenigen Namen antiker Hunderassen, die wir wirklich deuten können (der Melitäer = Malteser) ist, wie Otto Keller in seinem Buch "Die antike Tierwelt" zeigte, ein Spitz, wenn auch nicht mit der gleichnamigen modernen Rasse identisch. Auf den Abbildungen ist dennoch zu erkennen, wie wenig sich der Spitz über die Jahrhunderte verändert hat. Die Ringelrute zum Beispiel muss ein sehr früh auftretendes Domestikationsmerkmal gewesen sein, denn die Malereien in altägyptischen Gräbern zeigen Hunde, die teils dem Pharaoh Hound, teils kleineren kurzhaarigen Spitzen, sehr stark ähneln.

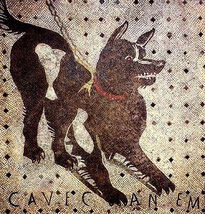

Der Pompejanische Haushund, der eigentliche Cave-Canem-Wachhund, entsprach wohl dem Spitze. Dafür, dass er aus dem Süden stammen könnte, gibt es allerdings keinerlei Anzeichen.

Spitzartige Hunde treten also in jedem Fall schon sehr früh überall dort auf, wo Hunde als Haushunde gehalten und gezüchtet wurden. Sie waren weit verbreitet und wurden für verschiedene Aufgaben eingesetzt: sie waren Hof- und Feldwächter, Hütehunde, Schlittenhunde und waren und sind auch heute noch Jagdhunde (Finnenspitz, Elchhunde, Laiki). Lediglich der Deutsche Spitz hat als einziger Spitzartiger keinen Hang zur Jagd. Die Urhundetypen sind allesamt dem Charakter unseres heutigen Spitzes ähnlich. Sie leben in einer gewissen Unabhängigkeit vom Menschen und sind gleichzeitig für alles und nichts nütze.

Kommt der Spitz aus dem Norden?

Die Mär von der nordischen Herkunft der Spitze geht auf Ludwig Beckmann zurück, der der Meinung war, die Spitze seien aus Skandinavien bis an die Ostseeküste und von dort aus mit Fuhrwerken nach Pommern gekommen. Der anders geartete Charakter der Deutschen Spitze im Gegensatz zu den nordischen Spitzen war ihm offensichtlich nicht bekannt. Die Laikaformen (Elchhunde, Finnenspitz und auch Samoyeden) waren und sind in ihrer Heimat Jagdhunde, während man ja dem europäischen Spitz das Fehlen jeglicher Jagdleidenschaft nachsagt. Richard Strebel hingegen sah die Entstehung des Spitzes in Mitteldeutschland, von wo er sich nach Norden und Süden ausgebreitet habe.

Vermutlich war es allerdings so, dass eine es Grundform des Spitzes auf der Nordhalbkugel gab, die dort weitverbreitet war. Im Laufe der Jahrhunderte wurden aus diesem Ur-Spitz regional angepasste Varianten des Spitzes herausgezüchtet. Dies würde auch die optische Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Spitzrassen erklären, die aber mitunter große Unterschiede im Wesen und Verhalten aufweisen.

Die Problematik, auf die wir hier treffen, ist letztlich dieselbe, wie bei anderen Hunderassen auch: Ausgangspunkt des Deutschen Spitzes waren die rasselosen Landschläge der damaligen Bauern, aus denen dann im 19. Jahrhundert die heutigen Rassehunde geformt wurden. Daher ist es im Prinzip müßig, nach einer Geschichte des Spitzes zu forschen, die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegt.

Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert

Nach den Darstellungen der Spitze im alten Griechenland beginnt das "dunkle Zeitalter". Über ein Jahrtausend lang ist nichts, aber auch gar nicht über den Spitz zu finden, er verschwindet jahrhundertelang von der Bildfläche, um erst in der Neuzeit wieder aufzutauchen. Im Mittelalter war der Spitz eine der am weitesten verbreiteten Hunderassen und in Mittel- und Nordeuropa quasi omnipräsent. Trotz seiner starken Verbreitung war der Spitz als Hund des einfachen Volkes nur wenig beachtet und wurde entsprechend selten dargestellt.

Man kann den Spitz durchaus als eine Art Urahn verschiedener Hunderassen betrachten, welche in der Folge an die jeweiligen klimatischen Verhältnisse ihrer Umgebung züchterisch angepasst wurden. In den kälteren Klimazonen - mit entsprechend geringerer Bevölkerungsdichte - benötigte man Hunde, wie den Samojeden, der wachte, der die Rentierherden treiben konnte, der die Schlitten zog und zudem als Jagdhelfer des Menschen fungierte. In Deutschland hingegen war die Jagd ein ausschließliches Vorrecht des Adels. Hielten sich Bauern oder einfache Bürger jagdtaugliche Hunde, so mussten diese jagduntauglich gemacht werden, beispielsweise durch das Abhacken eines Laufs oder durch einen dicken Knüppel, welchen sie um den Hals trugen. Aus diesem Grunde formte man damals in Deutschland den Spitz, der keine Neigung zum Wildern hatte und aufgrund seiner Hoftreue seinen Wachposten niemals und unter keinen Umständen verließ.

Über das Untauglichmachen des Hundes zur Jagd erfahren wir aus den Glossaren, dass unter dem Ausdrucke „canem expeditare“ (einen Hund zurechtmachen) in der Förstersprache verstanden wurde, einen Hund den Forstgesetzen gemäß an den Pfoten so zu beschneiden, dass er bei der Verfolgung des Wildes im Prinzip keinen Erfolg haben konnte. Die Engländer nannten diese Operation „Lawing of Doggs“ und sie geschah dort auf zweierlei Weise; nämlich entweder durch das Abschneiden von drei Krallen, und zwar der Krallen am rechten Vorderfuß, am äußersten Glied der Zehe dicht an der Haut, oder durch das Herausschneiden des Fußballens, den man „The bat of the foot“ nannte. Diese Methode des Zurechtmachens der Hunde wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ersonnen und zuerst im 6. Artikel der Forstgesetze von Woodstock verordnet, wo selbst auch der Ausdruck „espeditatio“ (Zurechtmachung) zum ersten Male angewendet wurde; indem es hier heißt: „Item rex praccipit, qnod escpeditatio mastivorum fiat, ubicumque ferne suae pacem hahent vel habere consueverunt.“ (Diejenigen, welche in den Forsten wohnten, waren bei einer dem Könige anheim fallenden Strafe von 3 Solidis und 4 Denaren verpflichtet, ihre Molosser und alle übrigen großen Hunde, nur in solcher Weise zurechtgemacht zu halten und war diese Zurechtmachung jenen Gesetzen gemäß jedes dritte Jahr zu erneuern.)

Erstmalig in Erscheinung tritt das Wort "Spitz" um 1450 am Niederrhein in der Hausordnung des Grafen Eberhard zu Sayn. Der Graf verbot darin seinem Hausgesinde bei strenger Strafe, sich gegenseitig als "Spitzhundt" zu beschimpfen. "Spitzhundt" war damals also offenbar ein derbes Schimpfwort, woraus sich schlussfolgern lässt, dass der Spitz damals wohl nicht in sehr hohem Ansehen stand. Noch bis in die Neuzeit verglich man kläffende Spitze gern mit keifenden Weibern.

Dem Mittelalter folgte der 30-jährige Krieg (1618-1648), der auch das gesamte 17. Jahrhundert prägte. Dieser Krieg, der das damalige Deutsche Reich vollkommen verwüstete und seine Bevölkerung stark dezimierte, brachte einen gewaltigen Rückschritt in alle Bereichen des Lebens, unter anderem auch in der Literatur. Es finden sich so gut wie keine Zeugnisse über irgendwelche Hunde. Die rund 8 Millionen Deutsche, die überlebten, hatten in dieser Hinsicht verständlicherweise auch keinerlei Interesse. Da aus einzelnen Zeugnissen über die damaligen Verhältnisse sogar von Kannibalismus berichtet wird, kann man mit großer Sicherheit annehmen, dass so gut wie kein Hund überlebt hat, sondern die verbliebenen Tiere mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Kochtopf landeten.

Erste Erwähnungen des Spitzes

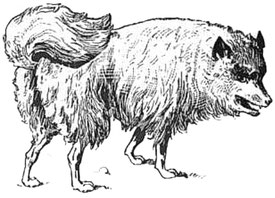

Erstmals geht die dann um 1800 aufkommende, kynologische Fachliteratur wieder auf die Spitze ein. So erwähnt Krünitz 1773 in seiner "Oekonomische Encyklopädie" zum ersten Mal überhaupt den Spitz. Der 1772 von Buffon als „Chien Loup“ beschriebene Hund (deutsche Übersetzung: "Wolfshund") wird im Jahr 1800 von Sydenham Edwards in der "Cynographia Britannica" - Bezug nehmend auf Buffon - als "Pomeranian" oder "Fox Dog" bezeichnet. Eine ähnliche Beschreibung finden wir im "Sportsman's Cabinet" von 1804. Hier wird als vorherrschende Färbung rahmfarben oder blasses Weißgelb mit hellerer Unterfarbe angegeben. Es werden auch weiße und schwarze Spitze angeführt und Schecken als selten erwähnt. Eine in Frankreich erschienene Beschreibung von Gayot (1867) unterscheidet die weiße Varietät als "Louploup d'Alsace" vom wolfsfarbenen "Chien de Pomeranie". 1836 erwähnt Dr. Ludwig Reichenbach den Spitz in seinem Werk "Der Hund in seinen Haupt- und Nebenraçen", dieser reiht ihn eindeutig unter den Urhunden ein.

Auch Bechstein berichtet bereits 1793 in „Getreue Abbildungen naturhistorischer Gegenstände" über den Spitz. 1809 beschreibt August Goldfuß den Spitz in seiner „Vergleichende Naturbeschreibung der Säugethiere“ als wichtigsten Vertreter der Haushunde ("Canis familiaris") und führt bereits verschiedene Spitzrassen mit ihren unterschiedlichen Verwendungen auf.

Im "Lexikon der Hundefreunde" von 1934 wird - wie bei Krünitz - die Meinung vertreten, der Spitz habe seinen Namen aufgrund seiner spitzen Schnauze und der spitzen Ohren erhalten. Ob diese Deutung richtig ist? Wohl kaum. Denn diese Merkmale weisen ja auch andere Hunderassen auf. Fest steht jedenfalls, dass im Mittelalter die Bezeichnung der großen Hofhunde "Hovawarth" (Hofwächter) und die der kleinen Hofhunde "Mistbella" (die auf dem Mist bellen) war. Diese kleinen Wachhunde hießen damals aber anscheinend nicht "Spitz", allerdings könnte man in ihnen einen spitzähnlichen Hund sehen.

Dass der Deutsche Spitz über Jahrhunderte hinweg überhaupt nicht erwähnt wurde, könnte dem Umstand geschuldet sein, dass er so verbreitet, bekannt und gewöhnlich war, dass man ihn einer Verewigung nicht für Wert hielt. Er blieb bis in das 20. Jahrhundert hinein in ganz Deutschland Hund des Volkes, also der Hund der Bauern, der Fuhrleute, der Händler und der Schiffer. Für sie alle waren die Spitze unentbehrlich als zuverlässige Begleiter, Alarmanlage und Spielgefährten für die Kinder, wie auch zum Rattenfangen, Kühetreiben und Gänsehüten. Ebenso wie der Spitz verschwanden diese Leute im Dunkel der Jahrhunderte, sie waren geschichtslos und trotzdem unentbehrlich.

Der älteste Name für den Deutschen Spitz war "Pommer". Dass das Wort Pommern immer wieder im Zusammenhang mit den Spitzen auftaucht, bedeutet jedoch nicht, dass alle Spitze ursprünglich aus Pommern stammen, sondern in Pommern stand nur die Zucht der schönen weißen Spitze in größter Blüte. Anklänge dazu finden sich auch im englischen "Pomeranian", im schwedischen "Pomerska Spetsen" und im französischen "Loulou de Poméranie" und "Chien pomérien". Ähnliches findet sich auch bei den sogenannten "Mannheimern", den schwarzen Kleinspitzen.

Bechstein teilte in „Naturgeschichte der Stubentiere“ die Spitze in mehrere Klassen ein: den Haushund („Canis Domesticus“) oder auch Spitz („Heidehund“, „Pommer“), den kurzhaarigen Spitz, den Fuchsspitz („Wiesbadener Spitz“) und den Wolfshund (weißer Spitz). Unser heutiger Spitz hieß damals also unter anderem noch „Wolfshund“. Er war der gewöhnlichste aller Hunde und man sah ihn überall in den Dörfern - insbesondere in Thüringen - als Lieblingshund der Bauern.

Buffon bezeichnete den Spitz als „Chien Loup“, während ihn auch Haller „Wolfshund“ nannte. Erstmals wird er von Schreber 1778 als „Spitz“ bezeichnet, wobei alle Begrifflichkeiten prinzipiell den „Canis Pomeranus“ meinen. Im Jahre 1773 wird der Spitz zum ersten Mal von Linné „Pommer“ genannt. Höchstwahrscheinlich hatte Linné, da er in seiner Beschreibung den Spitz komplett übergeht, den Spitz selbst als den Haushund – "Canis Domesticus" – im Auge. Auch Bechstein schrieb „Haushund oder Spitz“.

Wunderschön zeigt dies auf, dass der Spitz wohl immer als der Haushund gesehen wurde - er war also der Inbegriff des gewöhnlichen Haushundes, der Inbegriff des Hundes des Volkes. Als Wachhunde von Haus und Hof nahm man damals übrigens die dunklen Tiere, damit sie von den Dieben nicht gesehen wurden. Als Hütehunde bevorzugte man die weißen, damit sie vom Wolf zwischen dem Vieh nicht erkannt werden konnten.

In älteren Werken wird der Spitz auch "Heidehund" bzw. "Haidehund" genannt. Ob dies auf eine alte Tradition hinsichtlich seiner Herkunft oder eher auf Zigeuner hinweist, die ihn mit sich führten, ist unklar. Zigeuner hießen früher im Volksmund auch Heiden bzw. Haiden, passend dazu gab es dann eben einen spitzartigen "Zigeunerhund", der auch "Haidhund" genannt wurde.

Müller nannte die Spitze auch die sogenannten "Danziger Hunde" oder "Pommer". Im Jahre 1781 hat der Engländer Pennant erstmals den „Pomeranian Dog“ verzeichnet. Borowski, Bechstein, Halle, Graumann und Künitz bezeichnen ihn noch etwas später als Wolfshund. In der Schweiz hießen unsere Spitze wohl auch "Pummer" oder "Pommero", das war sowohl die Bezeichnung bei Deutschen, Italienern und Rhäto-Romanen.

Als "Pommerscher Hütespitz" wird bis in die neueste Zeit hinein in der Literatur ein meistens weiß gefärbter Schäferhund aus Pommern erwähnt. Tatsache ist jedenfalls, dass um das Jahr 1700 diese weißen Hütespitze in Pommern wohl sehr häufig anzutreffen waren und man deshalb annahm, die weißen Spitze seien ursprünglich aus Pommern gekommen. Bemerkenswert ist, dass die Farbe Weiß in Pommern offenbar über alle Hundetypen hinweg eine bei der Zucht bevorzugte Farbe war.

Übrigens waren mitunter die Übergänge zwischen den Rassen fließend, denn man konnte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Schäferhunde und Spitze nicht wirklich voneinander abgrenzen. Daran erinnert eben auch die Bezeichnung "Hütespitz". Für den Tiermaler Friedrich Specht (1872) gehörte der Schäferhund in erster Linie zu den Spitzhunden.

Der Keeshond als Symbol

Der Wolfsspitz (Keeshond) war gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Symbolfigur der Patriotenpartei in Holland, während der Mops die gegnerischen Oranier repräsentierte. Damals war es modern, dem Wolfsspitz eine Löwenschur wie einem Pudel zu verpassen. Mit dieser eigenartigen Silhouette findet man ihn auf politischen Flugschriften, gravierten Gläsern usw.

Ein Grund, warum gerade der Wolfsspitz den idealistischen Kämpfern gegen den Absolutismus als politisches Symbol diente, war die allgemein bekannte Wachsamkeit der Spitze. War doch Wachsamkeit bei Verstößen gegen die unnachsichtig geforderten republikanischen Tugenden eine absolute Notwendigkeit, deren Vernachlässigung der unbestechliche Robespierre nach der Französischen Revolution von 1789 mit dem Fallbeil ahnden ließ. Im Gegensatz zu den Franzosen machten die "Keezen" (die Patrioten) jedoch eine "Revolution in Samthandschuhen". Die holländische Verfassung, deren Urform im Wesentlichen von Cornelis "Kees" de Gijselaar formuliert wurde, verwirklichte letztlich nach und nach das Prinzip der Volkssouveränität.

Der Spitz in England

Königin Victoria von England mit ihrer Pomeranianhündin "Gina"

Im 18. Jahrhundert heiratete die 17-jährige Prinzessin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz den späteren englischen König George III. Sie ließ sich weiße Spitze aus Pommern an den englischen Hof liefern. Aus ihnen wurden in den folgenden Jahrzehnten die heutigen Pomeranians gezüchtet worden sein. Unter George und seiner deutschen Gemahlin stieg die Rasse schließlich zum Liebling der Adelshäuser auf. Dieser Tatsache verdanken wir die schönen und eleganten Darstellungen von Spitzen auf den Gemälden von Stubbs und Gainsborough. Ihren hohen Beliebtheitsgrad erreichten die Pomeranians dann jedoch erst unter Charlottes Enkelin, der Königin Victoria von England. 1888 hat sie die Zwergspitze für sich entdeckt, jedoch nicht im heimatlichen England, sondern während einer Reise nach Italien. In Florenz kaufte sie mehrere Zwergspitze, darunter die den berühmten Marco und die im nebenstehenden Video auftauchende Hündin Gina.

Das nebenstehende Bildnis der Mary Hill entstand um 1820 in England und zeigt, dass unser Spitz dort schon vor über 200 Jahren ein Liebling adliger Kreise war.

Zu dieser Zeit waren die Pomeranians nicht mehr ausschließlich in Adelskreisen anzutreffen, sondern erfreuten sich auch in anderen Gesellschaftsschichten immer größerer Beliebtheit und wurden schließlich auch in den USA gezüchtet. Nach und nach wurden die Pomeranians unter den englischen Züchtern immer kleiner (die Größe halbierte sich ungefähr im Laufe der Zeit) und puppenhafter.

Dennoch kommt der Spitz bei einigen englischen Gelehrten nicht gut weg und so verblüfft zum Beispiel Sydenham Edwards mit seinem abfälligen Urteil über den Spitz, indem er in der "Cynographia Britannica" schreibt:

"Er ist wenig wertvoll, weil lärmend, ränkevoll und zanksüchtig, feige, stur und verräterisch, schnappt gerne, ist gefährlich für Kinder und auch in anderer Hinsicht ohne Nutzen... Nützliche Eigenschaften gingen ihm also ab, ja nicht einmal anhänglich ist er"; es wäre jedoch "ziemlich schwierig ihn zu stehlen". Na wenigstens das gibt der Verleumder zu!

Vielleicht kann man die Tiraden gegen den Spitz mit einer Abneigung gegen ausländische Hunderassen erklären, die zudem für keine Spezialaufgaben wie für den Apport zu gebrauchen sind. Dennoch wundert dieses Urteil, da die Spitze in England zeitweilig so beliebt waren, dass der weiße Zwergspitz in London um 1900 herum geradezu zum Modehund avancierte - bis er wohl aufgrund seines unruhigen und lauten Wesens die Gunst seiner Liebhaber verlor. Aber auch bei uns schwankte die Beliebtheit des Spitzes zugegebenermaßen durch die Jahrhunderte erheblich.

Der kleine Spitz, den man in England bereits 1890 Pomeranian nannte, war auf dem europäischen Kontinent auch unter dem Namen Pommer, Lulu, Volpino, Spitz und Vulpino bekannt. Schließlich wurde der Ausdruck Pomeranian nur noch für die Zwergform gebraucht, die in England 1871 erstmalig auf Kennel-Club-Schauen gezeigt wurde. Die Tiere sollten nicht mehr als 10 Pfund wiegen, jede Farbe war zugelassen. Bereits im Jahre 1905 wurden auf einer Ausstellung 125 Pomeranians gemeldet. Die Rasse war damals schon beim Kennel Club angemeldet und registriert, während die Keeshonden erst 1925 vom K. C. anerkannt wurden.

Modehund und Außenseiter

Hunderassen sind der Mode unterworfen, dem konnte sich auch der Spitz nicht entziehen und so variierte auch seine Beliebtheit im Laufe der Zeit beträchtlich. Es gab Jahre, da waren sie fast sowas wie "en vogue", dann wieder gerieten sie in Vergessenheit, aber völlig verschwunden sind sie Gott sei Dank nie ganz. War der Spitz jedoch bis dato häufig anzutreffen, vielleicht war er sogar unter den Bauernhunden die häufigste Erscheinung, wurde er gegen Ende des letzten Jahrhunderts von anderen Rassen merklich verdrängt. Das lässt sich auch aus verschiedenen Berichten herauslesen:

"Vor 30 bis 35 Jahren war der große Spitz, ob schwarz, weiß, gelblich oder Wolfsfarben vielfach beim Fuhrwerk ein treuer Wächter. Leider ist er nun in seiner Stammheimat fast in Vergessenheit geraten" heißt es 1921. "Früher war er wohl in den Bezirken Köln, Düsseldorf und Aachen der gewöhnlichste Hund, wobei drei Viertel der Spitze der wolfsgrauen Varietät angehörten. Es gab wohl ehemals kein Bauerngehöft oder Lastenfuhrwerk, welches nicht einen Spitz als Wächter aufzuweisen hatte, doch jetzt ist ein wirklich guter und reinrassiger Spitz schwer aufzutreiben...." schreibt Jean Bungartz bereits im Jahre 1884.

Und schon 10 Jahre zuvor bedauerte Dr. Leopold Fitzinger, dass der Spitz, der noch vor vierzig Jahren zu den am häufigsten anzutreffenden Rassen Mitteleuropas zählte, inzwischen ziemlich selten geworden sei und möglicherweise seinem Verschwinden entgegen ginge.

Auch in dem 1876 erschienenen "Buch der Hundeliebhaber" wird die Seltenheit des Spitzes angesprochen: "Während wir früher diese überaus aufmerksamen, wachsamen Hunde in den Dörfern und Städten sehr häufig fanden und solche selten auf einem Postwagen fehlten, so sind sie heut zu Tage ziemlich selten geworden, obgleich es schwer ist, unter den kleinen Hunden einen besseren Wächter zu finden, der das Eigenthum seines Herren nicht verlässt."

Und obwohl man den Spitz von St. Petersburg bis nach Italien herab antreffen konnte und es nur wenige Rassen gab, die eine derartige Verbreitung fanden, gab es sehr lange nur sehr wenige Großzüchter für Spitze; in Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen lediglich ein Häuflein. Dabei wurde der Wolfsspitz vorwiegend in im württembergischen Schwarzwald und in Westfalen gezüchtet, der schwarze und der weiße Großspitz hauptsächlich im Rheinland und in Westfalen und der Kleinspitz - auch als Mannheimer Spitz bezeichnet - in Süddeutschland.

Ein wahrer Tausendsassa

Auf dem Land war der Spitz schon seit alten Zeiten ein verlässlicher Wächter und kündigte als sogenannter "Mistbella" eifrig die Ankunft eines Fremden an. Aufgrund seiner Heimattreue ist ja der Spitz nicht interessiert am Herumstrolchen und Wildern, daher haben sich insbesondere die Jäger dem Spitz zugewandt - und mit Vorliebe dem Wolfsspitz. In einzelnen Landesverbänden des Deutschen Jagdschutzverbandes wurden Wolfsspitz und Großspitz sogar gezüchtet. So wurde dafür gesorgt, dass der Besitzer billig einen Wolfsspitz bekam, wenn sein wildernder Hund erschossen wurde. Daher legte es der Deutsche Jagdschutzverband seinen Mitgliedern dringend ans Herz, die systematische Zucht des Wolfsspitzes zu betreiben und weite Kreise mit diesen äußerst nützlichen Hunden zu versorgen.

Weil Spitze klein und wendig sind, passten sie auch in die engen Räumlichkeiten vergangener Zeiten (wie Schiffskajüten und Planwagen), als noch die derben Fuhrmänner die Könige der Straßen waren. Was also der Stallpinscher einst in Süddeutschland war, das war der Spitz im Norden des Landes: Er war der ständige Begleiter der Lastenfuhrwerke - oder auch "Hafermotoren von 2 PS mit Peitschenzündung" - die vor dem Eisenbahnzeitalter den Gütertransport über weite Strecken besorgten. Hier hatte der Spitz seine Aufgaben als Wächter über das Transportgut und als Vertilger der Ratten und Mäuse in den Pferdeställen. Seine Besitzer hielten viel auf ihn; die anderen naturgemäß weniger.

Als Fuhrmannsspitz saß er neben dem Kutscher oder machte es sich auf der Ladung mehr oder weniger gemütlich, oder er befand sich in einer Kiste, die unter dem Wagen an Ketten aufgehängt war und hin- und herschaukelte. Fand sich gar gar kein Platz für ihn, so trottete er neben dem Wagen her. Noch in den 1880er Jahren waren die Botenfuhrwerke überall in Deutschland unterwegs. In Süddeutschland soll vor allem der schwarze Spitz mitgefahren sein, während im Bergischen Land und am Niederrhein die Wolfsspitze mit von der Partie waren. Im Standard von 1880 wurde der Begriff "Fuhrmannsspitz" sogar als Synonym für den Wolfsspitz gebraucht.

Aber auch als Begleiter von wandernden Händlern und Krämern, die mit ihrem Rückenkorb (Kiepe) unterwegs waren, machte der Spitz eine gute Figur. Diese Wanderkrämer waren in der Regel Bauern, die für eine bestimmte Zeit des Jahres mit ihren Waren übers Land zogen und ihre Erzeugnisse direkt an die Verbraucher verkauften. Und wer eignete sich da als Begleiter und Bewacher der Waren besser, als der Spitz?!

Diese Hausierer oder Kiepenträger entwickelten übrigens im Laufe der Zeit eine eigene Handelssprache, nämlich das Krämerlatein. Mit dieser Sprache verständigten sie sich untereinander auf ihren Reisen. Traf man jedoch daheim aufeinander, wurde das normale Plattdeutsch gesprochen.

An die große Bedeutung des Hausiererhandels in der Vergangenheit erinnert das 1984 von Hubert Löneke erschaffene Denkmal des Kiepenträgers (Kiependraeger) in der Fußgängerzone im Herzen von Breyell. Unweit des Kiepenträgers findet sich natürlich auch sein Spitzer. Dieser ist ganz spitztypisch dargestellt, aufmerksam und mit erhobener Vorderpfote ist er seinem Herren zugewandt.

Mit dem Aufkommen der Eisenbahn verschwanden die Fuhrwerke und ihre vierbeinigen Begleiter mehr und mehr, doch bei den Flusskahnschiffern verrichteten die Spitze ihren Dienst noch jahrzehntelang. Aufgepflanzt wie Galionsfiguren standen sie oft am Bug der Lastkähne:

"Sie neigen stattdessen zu bellender Selbstunterhaltung. Wer einmal auf einem rheinischen Schlepperkahn den Bordhund beobachtet hat, der aus alter Tradition stets ein Spitz ist, kann bestätigen, wie nett sich so ein Hund allein unterhalten kann, wenn er sich laut über die Wellen außenbords, die Wolken, die ferne Eisenbahn, ein Flugzeug oder sonst was ausspricht."

Diese Hunde wurden zum Wacheschieben an Bord gelassen, wenn die Mannschaft auf Landgang war. Kein noch so leiser Dieb wäre damals unbemerkt an Bord gekommen.

Im Schleswig-Holstein der Vergangenheit wurde eine robustere Spielart des weißen Groß- und Mittelspitzes, die dort ebenfalls "Schifferspitze" genannt wurden, auch zum Ziehen der Wägelchen der Scherenschleifer eingesetzt. [11] Da bis in die 1930er Jahre noch sogenannte Hundefuhrwerke unterwegs waren - d. h. Karren, die von Hunden gezogen wurden - ist davon auszugehen, dass auch entsprechend große Spitze als Zughunde eingesetzt worden sind. Denn der Hund war nun einmal das billige Zugtier der armen Leute - und Spitze gab es zu dieser Zeit halt an jeder Straßenecke.

Die Wachsamkeit des Spitzes kam aber nicht nur als Fuhrmannshund oder als Schifferspitz zur Geltung, sondern überall da, wo es etwas zu bewachen gab und ein aufmerksamer, flinker Tausendsassa erforderlich war. So schoben Deutsche Spitze nicht nur auf den Höfen, Schiffen und Kutschen Wache, sondern wurden auch als Friedhofswächter und Kirchenwächter eingesetzt, deren Aufgabe es war, diese heiligen Orte des Nachts zu schützen. Der örtliche Nachtwächter bekam einen großen Spitz an die Seite, der ihn auf Gefahren aufmerksam machen sollte und vor tätlichen Angriffen schützen sollte.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnerte etwa das Urban-Denkmal in Stuttgart, das einen Winzer mit einem Spitz zeigte, an den Weinbergspitz, der ungebetene zwei- und vierbeinige Besucher aus den Weinbergen zu vertreiben hatte und selbst die Vögel mit seinem Gebell verscheuchte (das Denkmal wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, erhalten sind nur einige mäßige Bilder). Das Kuhhirtendenkmal in Bochum, das ebenfalls eingeschmolzen, aber 1962 in einer originalgetreuen Kopie wieder aufgestellt wurde, zeigt einen ins Horn blasenden Kuhhirten, zu dessen Füßen ein großer Spitz steht. Denn neben all seinen anderen Fähigkeiten versteht sich der Deutsche Spitz auch aufs Hüten (wobei er eher treibt als einhütet) des Viehs.

Ein weiteres Einsatzgebietes des Spitzes war das "Hunderad". Der Hund lief beispielsweise in den damaligen Nagelschmieden in einer Art Tretmühle und bewegte dadurch ein Blasebalg, durch das der für das Schmelzen des Eisens erforderliche hohe Hitzegrad erzeugt wurde. Gottlieb Schnapper-Arndt berichtet wie folgt:

"In eigentümlicher und den Beschauer wenig anmutender Weise wird diesen Essen der Luftzug zur Erhaltung des Feuers zugeführt. In einem hölzernen Tretrade (von circa 1,6 Meter Durchmesser), das an seiner Achse mit einer eisernen Kurbel versehen ist, bewegt sich ein Hund kleinerer Rasse, gewöhnlich ein Spitz oder ein Pinscher; die Kurbel steht mit einem Hebel in Verbindung, welcher einen (circa 1,5 Meter langen und 1,2 Meter weiten) Blasebalg in Bewegung setzt." [10]

Das nebenstehende Foto zeigt einen Wagen, auf den eine alte, im Original erhaltene Nagelmaschine montiert ist, und die von einem großen, weißen Spitz angetrieben wird. Der Wagen wurde anlässlich des Festumzuges der 800-Jahrfeier der Gemeinde Arnoldshain gezeigt. Ähnliche, von Hunden angetriebene Tretmühlen wurden früher beispielsweise auch in Branntweinbrennereien genutzt, um die Kühlschlangen der Destilliergeräte mit Wasser zu berieseln.

In den süddeutschen Weinanbaugebieten waren vor allem die schwarzen Großspitze weit verbreitet, die tagsüber den Hof bewachten und nachts in den Weinbergen Wache schoben (daher nannte man sie früher auch "Weinbergspitze"). Ihr Tätigkeitsfeld erstreckte sich nicht nur darauf, menschliche Diebe fernzuhalten, ebenso wurden neben naschenden Vögeln auch Räuber wie Fuchs und Dachs verscheucht, die manchmal sogar ihr Leben zwischen den scharfen Zähnen des Spitzes riskierten, nur um an die süßen Weintrauben zu gelangen.

Zu der These, dass die schwarzen Großspitze auch Wildschweine aus den Weinbergen vertrieben haben sollen, habe ich in meiner gesamten Literatur absolut nichts finden können. Wildschweine werden nirgends auch nur mit einem Wort erwähnt, daher gehe ich aktuell davon aus, dass an dieser Behauptung nichts dran ist.....

Der weiße, große Spitz war eigentlich immer der typische Bewacher des Hofes und wurde zudem auch zum Hüten von Schafherden eingesetzt. Die weiße Fellfarbe ist für einen Hütehund insofern von großer Bedeutung, als dass man ihn so auch aus der Distanz und in der Nacht vom Wolf unterscheiden kann. Die weißen Spitze sind übrigens in der Regel etwas gemäßigter als die schwarzen Spitze. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden viele weiße Spitze nach Frankreich exportiert, wo sie leider mit Samojeden gekreuzt wurden. Aus dieser Kreuzung stammte beispielsweise der französische Champion "Prince LuLu".

Der Wolfsspitz bildet eine eigene Gruppe innerhalb der Großspitze, denn er ist nicht nur wesentlich größer (ursprünglich mal um die 60 cm Schulterhöhe) und derber gebaut als der Großspitz, nein, sein Fell ist auch von völlig anderer Struktur. Charakterlich ist er wesentlich gemütlicher als der Großspitz, aber auch sturer. Dennoch ist er keine Schlaftablette und wenn er sauer wird, dann aber mit Anlauf. Auch der Wolfsspitz wurde wie der weiße Spitz vorwiegend als Hofwächter und Hütehund verwendet.

[1] Gallo-römischer Grabstein, 1. Jahrhundert n. Chr.; Foto: Musée des Antiquites Nationales

[2] Zitat Hugo Dannacher in „Der Deutsche Spitz“ Nr. 16, Seite 9 f.

[6] Luttrell-Psalter. London, British Library, Add. Ms. 42130, fol. 70v. England um 1330-1340

[7] Luttrell-Psalter. London, British Library, Add. Ms. 42130, fol. 158. England um 1330-1340

[9] Aus dem Rijksmuseum in Amsterdam

[10] "Der Hochtaunus - eine sozialstatische Untersuchung über die fünf Feldbergdörfer"

[11] "Der Deutsche Spitz" Nr. 92, S. 11

Stand: 25.01.2024