Über die Ernährung des Hundes

Wie füttere ich meinen Hund richtig?

INHALTSVERZEICHNIS:

So viele Meinungen.....

Wenig wird in der Hundewelt so kontrovers diskutiert, wie die korrekte Fütterung des Hundes. Von Vegan bis BARF ist alles an Methoden vertreten, was irgendwie denkbar ist. Leider empfinde ich viele Methoden nur als Meinungen, die mehr auf Glaubenssätzen denn auf Wissen basieren. Daher habe ich versucht, in Kurzform einen Zirkelschluß vom Verdauungssystem des Hundes über die Geschichte seiner Domestizierung zu skizzieren, um aufzuzeigen, was der Hund eigentlich heutzutage fressen möchte und sollte.

Wolf und Hund

Der Hund stammt doch vom Wolf ab! So argumentieren viele Hundehalter, die ihre Tiere heute vorwiegend mit Fleisch füttern, teilweise werden ganze Tiere mit Fell und Innereien als Futter für den Hund feilgeboten. Neuste Forschungen haben allerdings gezeigt, dass der Hund im Gegensatz zum Wolf auch Kohlenhydrate verwerten kann. Wie nah verwandt sind Wolf und Hund eigentlich noch...?

Mensch und Hund

Seit mindestens 36.000 Jahren begleitet der Hund den Menschen, dies zeigen fossile Funde. In dieser Zeit hat sich der Mensch vom Jäger und Sammler zum Hirten und Bauern entwickelt und dabei die Fähigkeit erlangt, sowohl Laktose als auch Stärke (Kohlenhydrate) zu verwerten. Die Hunde, die den Menschen begleiteten, passten sich ebenfalls an und können inzwischen auch Stärke verdauen, wobei sich diese Fähigkeit tatsächlich von Hund zu Hund unterscheidet. Hirtenhunde leben wie ihre Menschen vorwiegend von Milchbrei und besitzen bis zu elf Kopien eines Amylaseenzyms, während die Hunde von Eskimos, die nur Fleisch und Fisch erhalten, lediglich drei Kopien dieses Enzyms aufweisen. Daher kann man verallgemeinern, daß zum Beispiel der Grönlandhund in seinen Essgewohnheiten dem Wolf noch am nächsten ist und eine sehr fleischlastige Ernährung benötigt, während der Herdenschutzhund besser mit Getreidebrei zurechtkommt.

Was genau hatten beide Spezies davon? Die Hunde warnten sicherlich die Menschen vor Raubtieren, während die Feuer der Menschen im kalten Winter auch den Hunden Wärme spenden und ihre Abfälle und Ausscheidungen eine schmackhafte Mahlzeit darstellten. Heute weiß man, daß erst durch das Kochen von Nahrung das menschliche Hirn wachsen konnte und er sich dadurch erst zum Homo sapiens entwickeln konnte. Durch die gekochte Nahrung können Nährstoffe besser aufgenommen werden und liefern daher mehr Kalorien als Rohkost. Vielleicht hat ja auch die Aufnahme gekochter Nahrung die Entwicklung des Urhundes zum heutigen Haushund erst ermöglicht? Erstaunlicherweise stellt man sowohl in historischen Texten als auch bei der Erforschung indigener Völker fest, daß Hunde durch die Jahrtausende hindurch vorwiegend mit gekochter Nahrung ernährt wurden.

Die historische Ernährung des Hundes

Neuste Freilandstudien zeigen, daß Hunde nicht wie Wölf jagen, sondern sich eher wie Füchse oder Katzen ernähren, die alleine herumstromern und über den Tag hinweg viele kleine Portionen zu sich nehmen. Dieses Ernährungsverhalten wurde auch durch die Ergebnisse der Studie zum Risiko von Magendrehungen untermauert, die die Universität Lafayette im Jahre 2004 veröffentlichte. Es zeigte sich, daß eine einmalige Fütterung am Tag das Risiko einer Magendrehung verdoppelt, bei großen Hunden sogar verdreifacht.

Hunde, die ausschließlich Trockenfutter erhielten, hatten das höchste Magengewicht, die mit Fleisch-Ernährung hingegen das geringste Magengewicht. Der Kohlenhydratanteil der Nahrung hatte keine Auswirkungen auf die Magendrehung, die Zugabe von Tischresten ins Futter senkte das Risiko einer Magendrehung deutlich. Auch Dosenfutter senkte das Risiko, aber nicht so stark wie die Fütterung von Tischresten. Hunde, die nur eine einzige Futtersorte bekamen, hatten ein dreimal höheres Risiko als Hunde, die abwechslungsreich ernährt wurden. Der Hund zeigt im Grunde genommen das gleiche Ernährungsbedürfnis wie der Mensch: eine abwechslungsreiche und gekochte Ernährung ist das A und O für ein gesundes Leben, denn der Hund ist seit Jahrtausenden unser Begleiter und Tischgenosse.

Seit der griechisch-römischen Zeit besitzen wir schriftliche Belege, die Auskunft über die historische Ernährung der Hunde liefern. Aus der römischen Zeit wird berichtet, daß der Herdenschutzhund nur mit Milchprodukten gefüttert werden sollte, da der Fleischgenuss ihn fleischgierig werden lasse. Die Beobachtung, die die Menschen damals gemacht hatten, war, daß ein mit Fleischproteinen gefütterter Herdenschutzhund triebig wird, was sich auf die Impulskontrolle des Hundes auswirkt und ihn in ein Jagd- und Schutzverhalten kippen lässt. Viele historische Zeugnisse zeigen, daß sowohl die Hunde von Fürsten als auch von Bauern in den letzten 2.000 Jahren vorwiegend mit Getreidebrei oder sogenanntem "Hundsbrot" auf der Basis von Mehl und Schrot ernährt wurden. Welpen, trächtigen oder kranken Hunden weichte man dieses Brot in Milch oder Brühe ein.

Proteine und Kohlenhydrate

Wozu braucht der Hund Protein und Kohlenhydrate im Futter? Protein braucht der Körper zum Erhalt seiner Körpersubstanz. Je höher der Anspruch an den Körper durch Leistung, Wachstum, Trächtigkeit und Krankheit, desto höher ist sein Anspruch an die Menge des Proteins, das er braucht. Bereits 1987 hat man zum ersten Mal den Einfluss der Ernährung auf das Verhalten von Hunden wissenschaftlich untersucht und festgestellt, daß die Reduzierung des Eiweißgehalts im Futter zu einer eindeutigen Reduzierung der Aggressivität führt.

Kohlenhydrate sind für Mensch und Tier die wichtigsten Energielieferanten. Die Stärke wird zu Glukoseinheiten aufgespalten, die dann direkt der Energieversorgung zugeführt werden oder in Form von Glykogen in Leber- und Muskelzellen zwischengelagert werden oder aber zur Fettproduktion eingesetzt werden. Glukose kann die Blut-Hirn-Schranke problemlos passieren und ist daher für den Hirnstoffwechsel bedeutsam. Von ebenfalls großer Bedeutung ist die Glukose für die Stoffwechselnutzung der Aminosäure Tryptophan, die an der Herstellung des Glückshormons Serotonin beteiligt ist. Serotonin hemmt die Impulsivität und Aggression und schützt Hunde auch vor Angstzuständen und Depression. Ohne Tryptophan kann dieser Botenstoff nicht hergestellt werden. Tryptophan gewinnt der Hund aus Fleischbestandteilen. Muskelfleisch enthält mehr davon als Knochenfleisch. Das Tryptophan wiederum kann jedoch nur dann die Blut-Hirn-Schranke passieren, wenn Kohlenhydrate zugefüttert werden.

Die Verdauung des Hundes

Der Verdauungskanal des Hundes erreicht ungefähr das 5- bis 6-fache seiner Körperlänge. Damit ist der Hundedarm im Vergleich zu anderen Tierarten relativ kurz. Der Verdauungstrakt verhält sich nicht proportional zur Hundegröße, daher haben kleinere Rassen auch in Relation einen größeren Verdauungstrakt. Nach dem Schreddern des Futters wird es zumeist über Verdauungsenzyme verdaut, teilweise aber auch durch Bakterien im Dickdarm. Der Magen weist eine enorme Dehnungsfähigkeit auf, so daß sehr viel Futter auf einmal gefressen werden kann. Im Magen findet die Salzsäuresekretion statt, welche Keime und Bakterien im Futter gründlich abtötet. Daher können Hunde eben auch Aas und Abfälle verwerten, ohne größere Probleme zu bekommen.

Weiter geht's im Dünndarm. Große Schleimhautflächen sorgen dafür, daß das Maximum an Nährstoffen aus der Nahrung absorbiert wird. Hier wird auch die Aufspaltung des Futterproteins fortgesetzt, gleichzeitig werden Kohlenhydrate und Fette aufgeschlossen. Galle und Bauchspeicheldrüse helfen im Dünndarm, die Nährstoffe so intensiv wie möglich abzubauen. Durch zufließenden Magen- und Darmsaft ist der Nahrungsbrei im Dünndarm sehr flüssig. Erkrankt der Dünndarm, treten meist recht massive Verdauungsstörungen auf.

Im Dickdarm wird ein erheblicher Teil des im Futterbrei vorhandenen Wassers absorbiert, daher kann es bei Störungen in diesem Bereich zu unerwünscht weichem Kot oder Durchfällen kommen. Im Dickdarm sind Bakterien angesiedelt, die für die weitere Verdauung zuständig sind. Auch nimmt der Sauerstoffanteil im Dickdarm sehr stark ab, was u.a. dazu führt, daß Keime absterben, die Sauerstoff benötigen. Auch bietet der Dickdarm so die erwünschte anaerobe Wohnatmosphäre für eben jene Darmbakterien.

Bakterien und Hundeorganismus leben in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander, der Hund stellt den Wohnraum zur Verfügung, als Gegenleistung schreddern die Bakterien einen Teil der unverdaulichen Nährstoffe. Und so lange dieses System im Gleichgewicht ist, hat der Hund kein Problem. Wird der Hund allerdings hauptsächlich mit minderwertigen Proteinen ernährt (bindegewebsreiche Schlachtabfälle, Knorpel, Sehnen), ist die Verdaubarkeit im Dünndarm viel geringer. Daher wandert mehr Anteil des Nahrungsproteins in den Dickdarm. Die dort vorhandenen Bakterien vermehren sich dort aufgrund des übergroßen Festmahls rasant und können sich u. U. bis in den Dünndarm ausbreiten. Dadurch wird nicht nur die Versorgung des Tieres mit Aminosäuren verringert, sondern es bilden sich vermehrt mikrobielle Eiweißabbauprodukte wie z.B. Ammoniak und Schwefelwasserstoff, welche in der Leber entgiftet werden müssen und so den Organismus zusätzlich belasten. Damit ist hier also gerade die Hund-Bakterien-Symbiose meisterhaft entgleist.

Was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Die Eiweißversorgung sollte also den Bedarf decken, aber keinesfalls zu hoch sein. Zudem sollte auf hochwertiges Eiweiß geachtet werden. Zum Eiweiß können ungesättigte Fette und Kohlenhydrate gereicht werden. Da Stärke sehr gut vertragen wird, stellt sie einen wichtigen Energieträger im Hundefutter dar. Generell ist ein "Zuviel" niemals gut. Milch wird gut vertragen, aber bei zu hohen Mengen wird zu viel davon im Dickdarm verdaut und das System kippt. Gleiches gilt für zu viel Stärke, zu viel Eiweiß und zu viele Fette.

B.A.R.F.

Leider denken sehr viele Hundehalter, sie müssten ihre Tiere wie blutsaufende Raubtiere aus der Urzeit ernähren, ohne anzuerkennen, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Hund eben kein Wolf mehr ist und dass er - im Gegensatz zum Wolf - auch Kohlenhydrate ganz prima verstoffwechseln kann. Und auch muss, damit er satt und zufrieden wird. Wer nur Fleisch isst, wird nicht satt. Klar, man verliert rasend schnell an Gewicht und hinten kommt auch nur wenig raus. Ich allerdings würde nicht so leben wollen. Warum? Weil Menschen Allesfresser sind. So wie auch Hunde Allesfresser sind. Hunde sind weder reine Fleischfresser, noch Veganer. Sie sind auch keine Müllschlucker, keine reinen Trockenfutterfresser. Auch ernährt man sie besser nicht nur aus der Dose oder füttert nur rohes Fleisch.

Apropos roh: B.A.R.F. ("Bone And Raw Food) ist ja meistens tiefgefrorenes Fleisch, welches bei Bedarf aufgetaut wird. Leider passiert dies oft nicht sehr fachmännisch, so daß u.U. Fliegen ihre Eier im auftauenden Fleisch ablegen und Fäkalbakterien übertragen. Zudem können sich Botulinum-Bakterien bilden, wenn man das Fleisch in der geschlossenen Plastikverpackung auftaut. Entstehen kann daraus eine chronische Gastritis mit Magenschmerzen, Magenentzündung und Durchfall und üblen Blähungen. Oft entsteht auch das, was man beim Menschen als Lebensmittelvergiftung bezeichnet. Ernste Krankheitssymptome können auch erst eine Woche bis zehn Tage nach Verzehr auftreten. Auch Kochen tötet diese Bakterien nicht vollständig ab; nur 90 Prozent der lebenden Krankheitserreger werden durch Kochen abgetötet.

"To barf" bedeutet im Englischen übrigens "kotzen". Das soll keine Wertung sein und wird hier nur der Vollständigkeit halber genannt.

Selbst tierärztliche Fachorganisationen lehnen das Barfen ab, da einerseits die Gefahr einer Unterversorgung des Hundes recht groß ist und weil es andererseits mikrobiologische Risiken mit sich bringt - und zwar für Tier und Mensch. Oft scheiden gebarfte Hunde nämlich u.a. Salmonellen aus, die dann auch beim Menschen zur Ansteckung führen können, sowie Antibiotika gegenüber multiresistente Keime. Dazu gibt es eine Studie der Uni Zürich, der Link ist allerdings tot.

Wenn rohes Fleisch, dann bitte nur ganz frisches Fleisch füttern, direkt vom Fleischer oder aus der Fleischvitrine und nur in Lebensmittelqualität. Nicht aufgetaut, nicht aufgewärmt, nicht angetaut. Vorsichtig sollte man mit der B.A.R.F.-Fütterung auch sein, wenn die Funktion von Leber und Nieren beim Hund beeinträchtigt sind. Die Eiweißabbauprodukte bei proteinreicher Rationsgestaltung stellen nämlich eine zusätzliche Belastung für den Organismus des Hundes dar. Auch Knochen sind so eine Sache: wenn man sie verfüttern möchte, dann bitte auf jeden Fall große Knochen kaufen, die nicht abgeschluckt werden können. Es kommt gar nicht so selten vor, daß ein Hund einen Darmverschluss durch Knochen bekommt. Auch Knochenkot - steinhart und weiß - sieht man ja immer mal wieder herumliegen.

Was frisst der Hund?

Um unsere Hunde bei guter Gesundheit, Fresslaune und Zufriedenheit zu halten, muss man lediglich vier fixe Futterbausteine zusammenfügen. Diese Bausteine beinhalten alles, was der gesunde, ausgewachsene Hund zum Leben braucht:

- Eiweiß

- Kohlenhydrate

- Ballaststoffe

- Fette

40 % der Hundenahrung sollten aus eiweißreichen Lebensmitteln bestehen. Geeignet sind sämtliche Fleischsorten, Fisch und Innereien, wobei helles Fleisch und Fisch am besten verdaulich sind. Auch wenn Innereien sehr viele Nährstoffe enthalten, sollte man seinen Hund besser nicht hauptsächlich mit bindegewebsreichen Schlachtabfällen (Euter, Mägen etc.) ernähren, da diese durch die körpereigenen Enzyme weitaus weniger gut abgebaut werden können, als dies bei hochwertigen Eiweißquellen der Fall ist. Die schlechtere Verdaulichkeit geht langfristig mit der vermehrten Bildung mikrobieller Eiweißabbauprodukte wie Ammoniak oder Schwefelwasserstoff einher. Dies wiederum belastet den Organismus des Hundes, da diese Stoffe in aufwendigen Stoffwechselprozessen in der Leber entgiftet werden müssen.

40 % des Futters sollte aus Kohlenhydraten bestehen. Hunde wollen und sollen Kohlenhydrate essen, denn Kohlenhydrate machen satt und glücklich. Gefüttert werden können Brot, Nudeln, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Haferflocken, Reis und im Prinzip alles, was dem Hund schmeckt und was er verträgt. Hunde lieben altes Brot und altbackene Brötchen - seit ich Hunde habe, habe ich kein Brot mehr in den Müll schmeißen müssen.

10 % machen die Rohfasern aus. Rohfasern sind Ballaststoffe, die den Darm anregen, seine Arbeit zu tun. Infrage kommt die klassische Möhre, aber auch alles andere an Obst und Gemüse, das schmeckt und gesund ist.

Weitere 10 % der Hundenahrung machen die Fette aus. Ich nutze gern Schweineschmalz, Butter und ab und zu den guten, alten Lebertran.

Der optionale 5. Baustein sind Vitamine und Spurenelemente, die man hinzufügen kann. Wirklich akkurate Beimischungen von Vitaminen und Spurenelementen brauchen eigentlich nur Welpen und Junghunde, Zuchthündinnen und Senioren, sowie Hunde, die täglich anstrengende Arbeiten verrichten müssen, wie beispielsweise Polizeihunde. Merken Sie was? Da sämtliche Fertignahrung und sogar Leckerlis supplementiert sind, ist davon auszugehen, dass die meisten Hunde mit Vitaminen und Mineralstoffen eher über- als unterversorgt sind. Führend in der "Überdosisliga" (eine schöne Wortkreation von Bela F. Wolf) sind Kalzium, Vitamin D und Vitamin E. Gesund ist das jetzt eher auch nicht.

Da der fertige Dosenpaps zumeist nicht nur aus minderwertigen Schlachtabfällen besteht, sondern dem Ganzen auch noch jede Menge Vitamine und Spurenelemente beigefügt sind, plädiere ich fürs Kochen. Es ist ganz einfach, schmeckt wunderbar und am Ende auch noch preiswerter als Fertigfutter.

Meine Fütterungspraxis

Ich versuche, die ursprüngliche Abstauber-Ernährung nachzuahmen: Es gibt oft gekochtes Fleisch mit Möhren und Reis oder Kartoffeln oder Nudeln oder eingeweichten trockenen Brötchen. Zwieback zum Knabbern ist sehr beliebt. Dann auch mal rohes Obst und Gemüse oder auch mal einen Knochen. Kunos Lieblingsessen Leberwurststulle darf er auch dann und wann mal futtern. Es gibt Hühnerherzen, die auch zusammen mit Dosenfutter sehr gern gefressen werden. Es gibt Eier - roh (dann aber nur das Eigelb, das Eiweiß ist ein echter Vitaminkiller), gekocht oder als Rührei - Joghurt, Magerquark, körnigen Frischkäse, Käse, getrocknete Brotkanten mit einer dünnen Schicht Schmalz und gekochten Fisch. Natürlich gibt es auch mal nur Futter aus der Dose oder auch mal nur Trockenfutter (weniger beliebt). Für die Fettzugabe nehme ich Schweineschmalz (das zum Braten, nicht das für die Stulle), Leinöl und Lebertran. Weiterhin gibt es hier täglich Milch, welche hervorragend vertragen wird und äußerst beliebt ist.

Zum Kauen gibt's getrockneten Pansen oder auch mal ein Stück Rinderkopfhaut (bitte nur, wenn man weiß, woher die kommt; den Dreck aus China, der im Tierfutterhandel verkauft wird, sollte man seinem Hund wirklich nicht antun). Weiterhin gibt's getrocknete Lunge, getrockneten Fisch, Ochsenziemer oder auch mal Schrott-Leckerchen aus dem Supermarkt. Und an hohen Feiertagen auch mal Wiener Würstchen oder Fleischwurst.

Diese Art zu Füttern lässt sich übrigens ganz wunderbar überall praktizieren, da der Hund ja alles kennt und alles gewohnt ist. So hat man auch im Urlaub kein Fütterungsproblem, eben weil die Hunde wirklich alles vertragen.

Futterumstellung

"Welche Futtersorte soll ich denn nun füttern?" ist eine der am häufigsten gestellten Fragen und ebenso oft wird den Fragestellern darauf eine vollkommen ungenügende - weil im Kern falsche - Antwort serviert. Warum ist das so? Nun, schaut man sich nur mal die Regale einschlägiger Fachgeschäfte an, steht man als neuer Tierbesitzer recht hilflos vor einer "bunten Wand" diverser Produkte verschiedenster Hersteller oder Handelsmarken! Die Entscheidung wird dann meist an den Verkäufer delegiert und ich behaupte mal, dass in der Regel NICHT das preiswertere Futter empfohlen wird. Verständlich, schließlich hat der Produzent erkannt, daß die "Pawrents" für ihre "Fellkinder" nur das beste Futter kaufen wollen. Also das Futter mit der für den Verkäufer besten Handelsspanne.

Wie kann man feststellen, ob das Futter dem Hund wirklich bekommt? Ein Indikator ausgewogener Ernährung ist im Allgemeinen das, was der Hund an Feststoffen ausscheidet. Wie diese aussehen und beschaffen sein sollten, sollte man natürlich schon selbst wissen. Der Kot eines gesunden Hundes hat fest bis bröckelig und im zusammenhängenden Teil von einer dunkelschwarzbraunen Färbung zu sein. Wird viel Knochenmaterial aufgenommen, entsteht ein trockener, harter, bröckeliger Kot grauweißer bis gelbgrauer Färbung. Hellbrauner, weicher oder gar pampiger Kot zeigt eine Störung im Verdauungssystem an - mit einer Ausnahme: Eine hochträchtige Hündin setzt stets sehr weichen Kot ab, was damit zu tun hat, daß der Nahrungsbrei den Darm schneller passiert, einfach weil der Platz im Leib knapp wird.

Nun zur Futterumstellung: Was wird daraus oftmals für ein Drama gemacht! Dabei ist es so einfach, denn es kommt weniger auf die Inhaltsstoffe/ Qualität des Futters an, sondern darauf, den Hunden stets etwas anderes vorzusetzen, niemals nur ein, zwei Sorten Industriefutter anzubieten, sondern wirklich nahezu täglich das Futter zu wechseln. Billiges Futter, teures Futter, selbst gekochtes Futter und auch mal was Rohes. Mit so einer Strategie macht man sich natürlich keine Freunde bei den Herstellern und Händlern. Die propagieren ja etwas ganz anderes - warum wohl? Sie allein als Käufer haben es in der Hand, einen Hersteller oder Ihren Hund glücklich zu machen! Vergessen Sie all das Geschreibsel vorgeblicher Experten, hinterfragen Sie, wer diese Leute engagiert und bezahlt. Die Mär von der komplizierten Futterumstellung ist eine raffinierte Verdummungsmasche - nicht mehr und nicht weniger. Beherzigen Sie einfach den simplen Grundsatz, wöchentlich mehrmals die Futtersorte zu wechseln und Sie werden sehen, daß eine "Futterumstellung" die einfachste Sache der Welt ist:

- Napf leer = Sorte 1 rein

- Napf leer = Sorte 2 rein

- Napf leer = Sorte 1, 2, 3 rein

Wenn Sie es nicht glauben wollen, empfehle ich den Selbstversuch: Essen Sie 7 Tage hintereinander ausschließlich Sauerkraut, etwas Wasser dazu und gut. Nach diesen 7 Tagen genehmigen Sie sich eine ordentliche Portion "fester Nahrung" und warten was passiert. Dauert nicht lange, da bekommen Sie die einen flotten Otto sondergleichen. Wieso eigentlich? Sauerkraut ist doch super gesund! Ja, genau. Ebenso gesund und bekömmlich, wie das Fertigfutter XYZ ist. Doch übertreibt man es mit dem Guten, dann zerstört dies die Vielfältigkeit der Darmflora - und was das bedeutet, werden Sie sehen, riechen und hören. Soviel zur gesunden Ernährung. 😜

Welpen-Ernährung

Welpen brauchen Zusätze zu gekochtem Fleisch, gekochten Möhren und dem Kohlenhydratanteil im Futter, der sie satt macht. Und zwar so lange, bis sie ausgewachsen sind. Eine ausgewogene Mischkost mit hinzugegebenen Spurenelementen, Vitaminen und Mineralstoffen fördert das harmonische Wachstum von Fell, Zähnen, Knochen und Muskulatur. Zudem vermeidet man so Unverträglichkeiten, die einem die Fütterung ungemein erschweren.

Satt und entspannt machen Nudeln und Brot, Reis und Kartoffeln, also Kohlenhydrate. Den Eiweißanteil liefern gekochtes Ei, Quark, milder Käse, Joghurt und natürlich gekochtes Fleisch von Rind,

Schwein, Huhn oder Pute. Für Ballaststoffe sind die mitgekochten Möhren zuständig. Die für Welpen und Junghunde nötigen Zusatzstoffe gibt man nach Kilogramm Körpergewicht als fertige Mineralstoffmischung dem Futter bei. Der Eiweißanteil im Welpenfutter sollte 40% ausmachen, der Kohlenhydratanteil liegt ebenfalls bei 40%. Nur 5% macht der

Rohfaseranteil aus, weitere 5% machen die Fette aus. Wichtig ist, daß der Anteil von Calcium zu Phosphor ungefähr 1,3:1.

beträgt. Zu hohe Phosphatanteile können nach und nach auf die Nieren gehen.

Man sollte auch darauf achten, daß der Kleine alles Mögliche an Futter probiert. Leider kursiert immer noch die Mär, dass man ein einziges (Trocken-) Futter am besten bis zum 6. Monat füttern sollte. Dies ist natürlich furchtbar einseitig und sorgt lediglich dafür, daß der Welpe keinerlei Nahrungsmitteltoleranzen entwickelt und später womöglich zu Unverträglichkeiten neigen wird. Wird der Welpe allerdings über Nacht in seiner Ernährung komplett umgestellt, kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Daher sollte man das Futter - egal ob bei jungen oder alten Hunden - sicherheitshalber schrittweise im Zeitraum von einer ganzen Woche umstellen, wodurch sich der Darm an das neue Futter gewöhnen kann.

Bei Welpen brennt übrigens immer die Luft, wenn diese Durchfall und Erbrechen zeigen, da sie blitzartig dehydrieren und sterben können. Von Experimenten mit Tierkohle, Kräutermischungsfirlefanz, Buttermilch und Heilerde ist hier sowieso strikt abzuraten, insbesondere wenn man davon keine Ahnung hat. Hier sollte umgehend der Tierarzt aufgesucht werden.

Ernährung bei Durchfall und Erbrechen

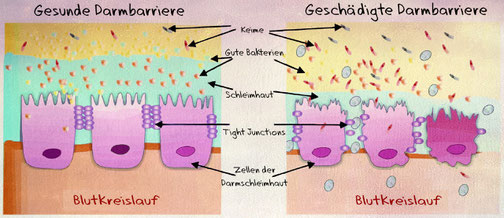

Jeder Hund wird in der Regel im Laufe seines Lebens so einige Durchfallepisoden durchmachen. Das ist nicht weiter wild, so lange sich Durchfall oder Erbrechen auch wieder ausbremsen lassen. Hunde wie Menschen besitzen eine sogenannte Darmbarriere, die durch die Darmwand gebildet wird. Diese grenzt sozusagen das Darm-Innere vom Rest des Körpers ab, dennoch ist sie durchlässig, also semi-permeabel. Das heißt, daß die Darmwand verhindert, daß mir die gekauten Nutellabrote nach im Frühstück im Körperinneren herumschwimmen. Diese Darmbarriere bewältigt nun die Mammutaufgabe, quasi in jeder Sekunde darüber zu entscheiden, welche Stoffe aus der aufgenommenen Nahrung ins Körperinnere gelangen dürfen und welche Stoffe direkt wieder ausgeschieden werden. Nährstoffe und Wasser dürfen passieren, Bakterien, Parasiten und Viren verbleiben hingegen im Darm.

Bei Durchfall - und gemeint ist hier richtiger Durchfall, nicht breiiger Kot - ist die Darmbarriere entzündet und daher durchlässig für Partikel oder Flüssigkeiten. Denn bei einer Entzündung der Darmbarriere sind die sogenannten "Tight Junctions" in ihrer Funktion eingeschränkt und leck. So können Partikel aus dem Darm ins Körperinnere einströmen, als auch aus dem Blut in den Darm gelangen. Das klingt nicht nur ungesund, das ist es auch. Die daraus resultierende Verstärkung der Entzündung macht die Tight Junctions durchlässiger, es besteht die Gefahr der Entstehung eines Teufelskreislaufs.

Die natürliche und einzig richtige Reaktion darauf erfolgt zumeist instinktiv durch den Hund und besteht darin, die Futteraufnahme komplett einzustellen. Der Hund sollte also mindestens für 24 Stunden auf Nulldiät gesetzt werden, um dem Darm eine Atempause zu verschaffen und um dem Immunsystem die Chance zu geben, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Zudem entzieht man den Krankheitserregern durch die Nulldiät die Nahrungsgrundlage und hungert sie quasi aus. Auf gar keinen Fall sollte man versuchen, den Hund zum Fressen zu überreden, wenn er nichts zu sich nehmen will!

Nochmal: Die Tight Junctions sind undicht geworden, daher dringen neben Schädlingen wie Viren und Bakterien nun auch unverdaute Nahrungsmittelmoleküle in den Körper ein. Diese - durch die fehlende Verdauung noch zu großen - Nährstoffmoleküle werden vom Immunsystem als feindselig, weil nicht zuordenbar, eingestuft und schon hat man die Sensibilisierung. Wird dieses Nahrungsmittel dann erneut aufgenommen, sind Probleme wie Futtermittelallergien vorprogrammiert. Daher Finger weg von dubiosen Tipps aus irgendwelchen Foren! Ist Ihr Hund instinktsicher (und nicht zufällig Labrador oder Beagle), verweigert er das Fressen sowieso. Sie brauchen also nichts zu tun, außer mindestens 24 Stunden abzuwarten. Und Nulldiät meint übrigens wirklich Null, also nichts außer Wasser. Gar nichts. Kein Fitzelchen Nahrung. Danach kann via Schonkost mit dem Kostaufbau begonnen werden, man gibt erst sehr kleine Mengen und steigert dann stündlich.

Die Klassische Schonkost zum Kostaufbau:

- Fisch oder Hähnchenbrustfilet

- Karotten

- Wasser

- Milchreis

- etwas Salz

Karotten schälen und würfeln. Den Milchreis waschen und beides zusammen mit zwei Messerspitzen Salz (Salz gibt man hinzu, da der Reis dem Körper sonst zu viel Wasser entzieht) ungefähr eine Stunde köcheln lassen. Fisch oder Hähnchenbrust gesondert kochen und, ggf. durch ein Sieb streichen und mit dem Karotten-Reis-Paps vermischen. Zu Beginn nur löffelweise stündlich verfüttern, die Futtermenge kann jeweils gesteigert werden. Statt Reis kann man auch altbackene Semmeln verwenden, da diese in der Regel problemlos vertragen werden. Fisch wiederum wird gemeinhin besser vertragen als Huhn, da er leichter verdaulich ist.

Moro'sche Karottensuppe:

- ein Pfund Karotten

- ein TL Salz

- Wasser

Karotten schälen und würfeln und mindestens eine Stunde in einem Liter Wasser kochen lassen. Das Wasser abseihen und die Karotten pürieren bzw. durch ein Sieb streichen. Mit Wasser zu einem Liter Suppe aufgießen und das Salz hinzufügen.

Moro'sche Karottensuppe für Faule:

- Man kaufe Bio-Karottenbrei für Kleinkinder. Verdünnen. Fertig. 😎

Gerade bei reinem Durchfall hilft die Suppe wirklich gut, da sie die Giftstoffe aus dem Darm resorbiert. Bei Erbrechen sollte man wirklich darauf achten, dasszu Beginn nur sehr wenig Karottensuppe gegeben wird, bis abzusehen ist, ob auch alles drinbleibt.

Je nach Stärke des Durchfalls und dem entsprechenden Elektrolytverlust kann man schon während der Fastenphase eine Rehydrationslösung geben (z.B. Oralade), weiterhin sollten sich in der Hausapotheke immer Hilfsmittel wie Diarsanyl oder Canicur befinden, diese unterstützen die Wiederherstellung der Darmflora und der Darmbarriere meiner Erfahrung nach absolut zuverlässig und bremsen den Durchfall auch umgehend aus.

Ein anderes, altes Hausmittel und ein echter Geheimtipp gegen Durchfall sind übrigens getrocknete Waldheidelbeeren, aber nur die kleinen, echten in Apothekerqualität, 100 Gramm kosten um die 10 Euro. Schon beim kleinsten Anzeichen breiigen Kots können drei bis vier Beeren verabreicht werden, um das Geschehen gar nicht erst akut werden zu lassen. Die Beeren müssen im Vorfeld mit dem Messer zerkleinert werden, damit sie nicht einfach im Ganzen durch den Hundedarm durchflutschen. Menschen zerkauen die Beeren, Hunde bekommen sie dann eben zerkleinert. Die Gerbstoffe der Beeren binden schädliche Darmbakterien, stoppen den Durchfall und beschleunigen die Heilung der entzündeten Darmschleimhaut. Die unscheinbaren Beeren helfen wirklich bombastisch, - und nicht nur Hunden, sondern auch Menschen.

Fazit

Bevor man irgendwie füttert, oder dem Quatsch aus den vielen, vielen Blogs Glauben schenkt, sollte man sich lieber aktuelle Fachliteratur besorgen und sich darüber hinaus auf seinen Hausverstand verlassen. Der Zentek wäre der (nicht ganz günstige) Klassiker, in welchem alles steht, was man wissen muß. Günstiger als ein Besuch beim Tierarzt ist er definitiv ;-)

Augen auf bei diesen Lebensmitteln!

Mais

Mais kann Verhalten auf zwei Arten beeinflussen: Zum einen hat er einen extrem niedrigen Gehalt an Tryptophan, was bei instabilen, gestressten oder ängstlichen Hunden problematisch ist. Für gestresste, ängstliche und instabilen Hunden und für Hunde-Senioren, die in der Regel auch ein leichter erregbares Cortisol-System besitzen, ist Mais im Futter so ungefähr das Verkehrteste. Durch ein Enzym im Mais kann er aber wohl auch beruhigend auf hyperaktive Hunde wirken. Wie dem auch sei, zum einen ist Mais billiges Mastfutter und zum Anderen hat er mir auch zu viele verhaltensbeeinflussende Eigenschaften, mit denen ich gar nicht herumhantieren möchte. Ich mache daher einen großen Bogen um Mais, den ich aber auch selbst nicht esse aus o. g. Gründen. Leider ist Mais in fast allen Trockenfuttersorten enthalten.

Soja

Soja enthält Phytoöstrogene, also weibliche Pflanzenhormone. Es gibt zwar keine Studien zur Auswirkung der Phytoöstrogene insbesondere auf Deckrüden, nichts desto trotz wäre ich damit sehr sparsam, um nicht aus Versehen ein hormonelles Ungleichgewicht zu erschaffen.

Xylit oder Birkenzucker

Xylitol oder Xylit, besser bekannt als Birkenzucker, ist für Hunde tödlich. Leider ist diese Tatsache vielen Hundehaltern nicht bekannt. Xylit aber nicht überall unter seinem Namen deklariert wird, sollte man sich die E-Nummer E967 merken. Birkenzucker verursacht eine sehr schnelle, sehr hohe Insulinausschüttung, die den Zuckerspiegel im Blut senkt und dadurch zu Krämpfen, schweren Leberschäden bis hin zum Koma oder Tod durch Unterzuckerung führen kann. Deshalb sollte man genau schauen, was man dem Hund so an Menschenessen gibt, da Xyllit wirklich überall drin ist.

Rohes Schweinefleisch

Schweine sind mitunter Träger des Aujeszky-Virus, das ihnen selbst zwar nicht weiter schadet, bei einem Fleischfresser aber eine zwingend tödlich verlaufende Krankheit, die Pseudowut, auslöst. Nach sehr kurzer Inkubation von wenigen Tagen bricht die Krankheit aus und führt unweigerlich zum Tod, und zwar nicht nur beim Hund, sondern auch bei der Katze. Im Gegensatz zu Wildschweinen ist der deutsche Hausschweinbestand schon seit vielen Jahren frei von Aujeszky-Viren, daher ist hier die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung viel geringer. Dieser Virus wird bei 60-70 Grad Celsius abgetötet, so daß er nur in rohem Fleisch eine Gefahrenquelle darstellt. Bei der Zubereitung von Wildschweinfleisch sollte man hingegen unbedingt darauf achten, strengste Hygiene walten zu lassen, so daß Hund und Katz keinesfalls damit in Berührung kommen können.

Calciumcarbonat

Da Calciumcarbonat die Magensäure neutralisiert und damit indirekt Gärvorgänge während der Verdauung auslösen kann, die wiederum zu der gefürchteten Magendrehung beitragen können, würde ich eher Calciumdiphosphat zur Nahrungsergänzung empfehlen.

Quellen:

Quellen: Zentek; Bela F. Wolf; Gudrun Beckmann, Erhard Oeser, Daniela Pörtl

Bild 1: fresstipp.de/die-verdauung-beim-hund/

Stand: 12.03.2024